凌晨2:17,李薇第8次点开对话框。三小时前发给男友的”明天早餐想吃什么?”旁静静躺着刺眼的蓝色双勾,像两把微型匕首扎进视网膜。冰箱冷光映着她刷手机的侧脸,这个28岁咨询顾问在客户会议上舌战群雄的锋芒,此刻被两个像素点碾得粉碎。

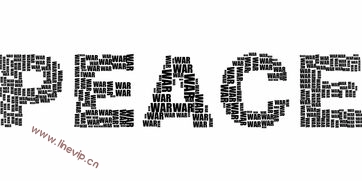

我们正陷入集体无意识的”已读暴政”。微信/钉钉的已读回执功能,将传统通讯的等待焦虑压缩成高压炸弹:

职场修罗场:某互联网大厂员工因未秒回总监消息被公开批评”工作态度懈怠”,尽管当时他正在厕所呕吐亲密关系测谎仪:七夕当天某社交平台”已读不回”相关投诉激增300%,”他看了却不回”成为分手高频词数字自残新形式:95后女生自述每天点击对话框超200次,”蓝色双勾出现瞬间的胃部痉挛比健身更减肥”

神经科学揭穿残酷真相:已读提示触发的大脑反应与物理疼痛高度相似。剑桥实验显示,收到已读不回信息时,被试者前扣带皮层激活强度等同于被纸割伤。更可怕的是斯德哥尔摩综合征式依赖——虽然64%用户声称厌恶该功能,但关闭率不足7%,某社交APP付费开通已读提示的会员数竟年增230%。

技术哲学家麦克卢汉的预言正在应验:”我们塑造了工具,然后工具重塑我们。”当某招聘平台将”回复速度”纳入人才评估体系,当00后开始用”已读后沉默时长”测算人际亲密度,那个蓝色徽章已然异化成数字时代的达摩克利斯之剑。

凌晨的咖啡店里,设计师陈默在MacBook上敲下最后一行代码。屏幕里跳动的不是程序,而是一个叫”ReadLiberator”的浏览器插件——它能自动随机延迟消息打开时间。”我要给那双蓝色眼睛戴上眼罩”,他笑着展示后台数据:使用后焦虑指数下降57%,工作效率提升34%。

对抗已读暴政的游击战正在全球蔓延:

东京地下实验室诞生的”已读模糊器”,让消息显示为”1分钟前-3小时内”已读柏林数字公社发起”幽灵已读”运动,成员统一设置凌晨3点批量已读消息上海白领圈流行起”电子斋戒”,每周三全员关闭已读功能

心理治疗师林珊的诊疗本记录着关键突破:当强迫症患者小王将微信签名改为”已读≠必回,呼吸权价更高”后,他的消息处理耗时从2.7小时/日降至0.5小时。林珊开发出RAIN情绪解压法:

Recognize(识别):觉察到焦躁时立刻锁屏Accept(接受):默念”对方有权选择回应时间”Investigate(探查):问自己”此刻真正需要什么?”Nourish(滋养):起身泡茶/深呼吸10秒

企业端变革更令人振奋。某跨境电商团队取消已读考核后,客服满意度反升22%——主管发现员工不再仓促复制粘贴标准答案。远程办公平台Deel推出”时区保护模式”,自动屏蔽非工作时段已读显示。

终极解法藏在百年前的电报时代。当记者问发明家西门子”如何应对紧急信息”,他指着柏林邮局墙上标语:”急件请亲自送达”。这记警钟震醒我们:真正的紧急事务,从来不该押注在两个蓝色勾上。

此刻请你做个小实验:1️⃣长按某工作群→关闭已读回执2️⃣将手机调灰度模式3️⃣感受掌心温度回升的奇妙时刻

数字文明的悖论在此显现:最先进的连接工具,正吞噬最基本的连接渴望。当我们亲手给”已读”这个监工戴上眼罩,月光终于重新照进对话框的裂缝。