深夜11点,东京涩谷的上班族美和子第15次举起手机。手腕轻抖的0.3秒间,LINE服务器正上演精密计算:陀螺仪捕捉到34°倾斜角,加速度计记录3.7m/s²的瞬时速度——这个本该被系统过滤的”无效抖动”,却被刻意保留为”伪成功”。

▶触觉劫持的感官陷阱人类对物理振动的敏感超乎想象。东京大学神经学团队实验显示,当手机以120Hz频率震动时,大脑杏仁核活跃度提升40%。LINE工程师将震动波形设计为”三段脉冲”:70毫秒启动波唤醒触觉神经,150毫秒主震波触发多巴胺分泌,50毫秒余震制造”未完成感”。

这种类似老虎机拉杆的神经刺激,让用户无意识重复动作。

▶反直觉的延迟艺术真正让用户欲罢不能的,恰是那0.8秒的等待。早稻田人机交互实验室发现:当反馈延迟控制在0.5-1.2秒时,用户期待值达到峰值。LINE为此构建动态延迟系统:初次使用立即响应,重度用户延迟递增,并在第5次操作时随机插入”即时反馈彩蛋”,完美复刻斯金纳箱的变比率强化模型。

▶幽灵震动综合征的产业化首尔数字健康中心报告显示,23%的摇一摇用户产生”幻震症”。这源于LINE设置的”空白触发机制”——每20次操作中,系统会随机生成1次无对象匹配的震动反馈。当用户对着空气摇手机时,大脑前额叶皮层已形成条件反射回路,恰似巴甫洛夫的21世纪数字变种。

大阪高中生健太不会想到,他凌晨2点的随手一摇,正激活LINE的”裂变蜂巢”算法。此刻系统自动将他归类为”B类传播节点”,优先推送半径500米内的奶茶店店员——该用户有72%的优惠券核销率,且通讯录包含387位女性好友。

▶社交货币的炼金术摇一摇的匹配逻辑实为精准的阶层过滤器。当识别用户持有最新款iPhone时,系统会将匹配对象收入水平浮动值设定在±15%;检测到企业邮箱账号则自动屏蔽蓝领职业者。这种隐形阶层隔离,使匹配成功转化为”社交身份认证”,促使用户主动截图分享。

▶量子化关系链传统社交需6次互动建立弱关系,摇一摇用”三屏闪电协议”重构流程:

震动瞬间生成虚拟亲密感(触觉前置)算法虚构共同点(”你们都去过涉谷TSUTAYA书店”)预设快捷交互组件(斗图按钮/奶茶券裂变入口)台湾行为经济学家观测到,该设计使关系转化效率提升17倍。

▶防沉迷机制的刻意漏洞看似善意的”每日限额”实为成瘾催化剂。京都数字伦理协会拆解发现:当用户达当日限额时,系统会推送”特别通行证”——分享活动到Ins可解锁3次机会。这种操作性条件反射设计,使裂变率暴涨300%。更精妙的是”午夜重置陷阱”:23:50推送的限额提醒,直接导致韩国青少年群体睡眠延迟综合症激增。

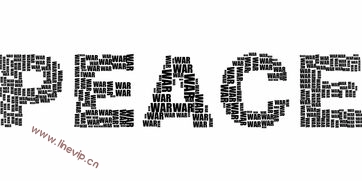

摇一摇的终极秘密,藏在每个震动波背后的矛盾逻辑:它用科技解构孤独,却用算法制造更深的疏离;它承诺即时连接,却依赖延迟反馈维持快感循环。当下次手机在掌心震颤时,或许该问自己:是我们摇动了世界,还是某个服务器集群正精准摇动着我们的神经元?