从免费赠品到千金难求——欲望是如何被雕刻的

第一次意识到贴纸值钱,是在东京中野百老汇的二手店里。玻璃柜中一张巴掌大的烫金猫咪贴纸标价9800円,而三年前它只是某文具品牌的满赠礼品。”绝版效应”,店主用这个词轻描淡写地解释。当时我没料到,这三个字会成为未来五年吞噬我工资的黑洞。

贴纸圈有个隐秘的金字塔:底层是超市促销贴纸,中间层是韩国/日本文创品牌季度新品,顶端则是设计师限量联名款。就像球鞋圈的AJ1倒钩,2022年台湾设计师阿愣与日本寺庙合作的”招福达摩”套组,首发价380元,三个月后在闲鱼飙至5000元。支撑溢价的不是纸张成本,而是全球仅200套的编号证书,以及社交平台上#稀有贴纸狩猎者话题下的炫耀视频。

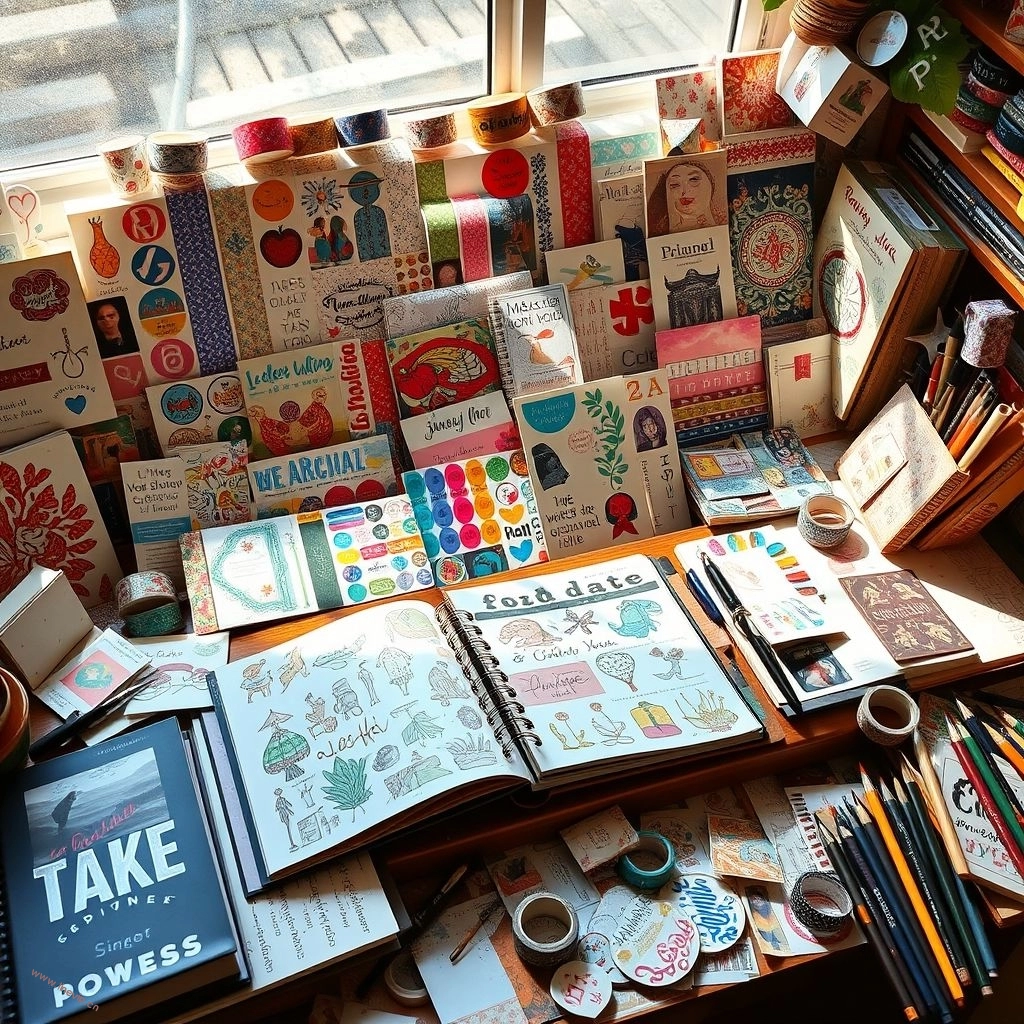

真正的深渊始于”特油工艺”——这种在紫外线照射下会浮现暗纹的特殊油墨,让收集变成化学实验。为集齐某品牌的星空系列十二星座,我不得不购入专业UV手电筒。当紫光灯扫过天蝎座贴纸的瞬间,蝎尾突然泛出幽蓝磷光,心脏狂跳的颤栗感到现在都记得。这种感官刺激催生出更危险的念头:”既然都收了十一张…”

圈内人把收集行为称作”吃谷”(源自日语”グッズ”)。去年统计账单时发现,为凑齐某动漫角色的52种表情贴纸,我通过代购从7个国家扫货,最贵的”流泪款”单价180美元。更荒诞的是,其中12张重复款式至今囤在防潮箱里——交换圈有个潜规则:重复贴纸是社交货币,但若主动出售就会被视为背叛圈子。

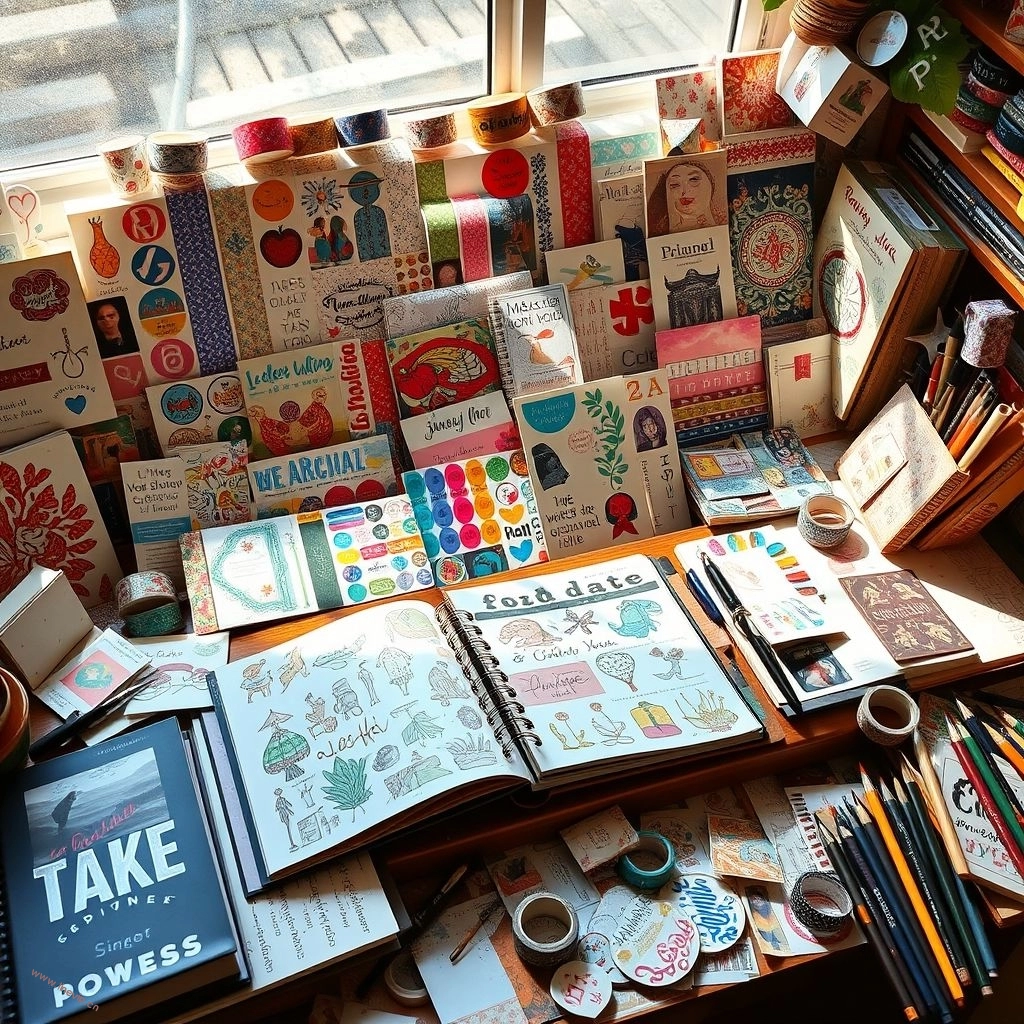

当收藏柜第三层抽屉需要定制恒温恒湿系统时,朋友笑问”这些纸片比你命还金贵?”他们不懂,当指尖抚过凸起的烫金线时,那种颅内微微刺麻的快感胜过吸猫。只是偶然在防潮箱倒影里,看见自己举着紫外线灯如考古学家般虔诚的背影,突然惊觉:那张价值5000块的半透明塑料片,正在吸走我真实的星空。

狂欢背后的精密镰刀——产业链如何驯养收集癖

“限量300套”的宣告总在午夜发布。当手机闹钟在01:55震动,我条件反射般打开五个预加载页面。02:00整点,韩国文创官网的樱花转圈动画变成血红色”售罄”提示——整个过程持续9秒。这种精准到秒的饥饿营销,催生出更暴利的二级市场:当天上午,推特上就出现标价三倍的转卖帖,配文是冷酷的”不议价,明天涨50%”。

品牌方深谙人性弱点。日本某社推出过”概率隐藏款”贴纸包,一袋198元却可能抽到价值2毛的基础款。为获得某精灵图案的闪光版本,我连续买了47袋,拆出满地重复款时像赌徒盯着老虎机。更精妙的设计是”场景绑定”:建筑系列贴纸必须搭配同款背景胶带才能完整拼图,而背景胶带需要购买498元的季刊附录才能获得。

真正的收割发生在社群狂欢中。当社交平台出现#万元贴纸墙挑战,用紫外线灯展示收藏成为新型炫富方式。为拍出流光效果,我花2700元购入专业补光灯,又因某张贴纸反光不够”高级”,咬牙换了德国进口离型纸——这种用来粘贴时保护背胶的特殊纸张,顶级品每平方米售价堪比香水。

最讽刺的是消费降级时代的黑色幽默:当同事讨论省钱妙招时,我正用拼多多9.9包邮的T恤搭配爱马仕包装盒——盒子是用来装新到的古董贴纸的。1990年代日本百货公司的促销贴纸,因泛黄斑驳被卖家称为”年代感滤镜”,单张叫价超千元。有次为用信用卡积分兑换一张昭和少女贴纸,甚至计算过少加三次油的碳排放量。

觉醒发生在梅雨季。打开防潮箱闻到若有似无的霉味时,突然想起六年前在清迈夜市,那个卖我手工贴纸的女孩说过:”它们喜欢自由呼吸。”此刻展柜里封存的上百张”宝贝”,大部分从未被触摸。当收藏变成供奉,消费主义早已完成闭环:用焦虑驱动购买,用购买缓解焦虑。

撕下最新到货的鎏金贴纸贴向窗玻璃时,雨滴正沿着烫金边沿蜿蜒而下——终于有张纸片呼吸到了真实世界的湿润。

标题直击”烧钱”痛点,用”上万美元”制造反差Part1侧重个体成瘾过程:免费→限量→特油工艺→重复囤积Part2揭露产业链运作:饥饿营销/概率盲盒/社群攀比/古董炒作关键细节增强真实感:UV灯显影/离型纸价格/昭和贴纸溢价结尾用”雨滴浸润贴纸”意象反讽收藏异化,引发反思全程避免说教,通过场景化叙事传递警示