从面孔到表情:两大社交应用的起源与文化背景

在当今数字化的世界里,社交平台已经深度融入了我们的日常生活。而LINE与微信,作为东亚区域最具代表性的两款聊天应用,它们的存在不仅仅是通信工具,更是折射出各自文化的缩影。

LINE,起源于日本的公司NHNJapan,于2011年推出。最初的出发点是解决日本人手机在海外容易丢失通信的尴尬,因而其设计强调简洁、可爱和趣味性。日本社会以礼貌、细腻而著称,LINE的界面多采用卡通角色、丰富的表情和动画,突显情感交流的细腻与多样。

从“脸部表情包”到“贴纸文化”,都体现出日本人偏向细腻表达情感、追求和谐与趣味的社会心理。

反观微信,它诞生于中国,由腾讯于2011年推出。微信的背景则是中国快速发展的互联网市场和庞大的用户需求。从最初的即时通讯,到后来延伸出支付、办公、社交、生活服务等“超级App”功能,微信的设计理念更偏向功能多样性、实用性和高效沟通。中国文化中强调集体与实用,微信界面简洁实用,功能直观,强调一站式满足用户各种生活、工作和社交需要。

微信的朋友圈、公众号、支付等功能,体现出中国社会对便利、效率和资源整合的重视。

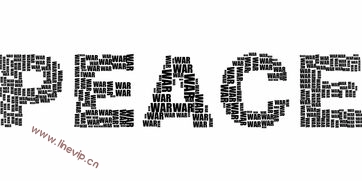

两者的起源和文化背景,塑造了截然不同的用户体验和交流方式。LINE更像是一片“情感港湾”,通过丰富的表情包和个性化贴纸,满足日本用户细腻表达情感的需求;而微信,则像一台“多功能工具箱”,用多样化的功能架构,满足中国用户快节奏、实用至上的生活方式。

技术背后反映的是文化价值的差异。日本文化重视维护和谐与关系的微妙平衡,喜爱通过细腻表达缓解情感的疏离感;而中国文化则更倾向集体主义,强调效率和资源整合,通过丰富的功能强化群体联系和信息流动。这种文化差异不仅体现在界面设计和功能布局上,更深刻影响了用户的沟通偏好。

因此,当我们使用LINE和微信时,实际上也在体验两种不同的文化生态:日本的“和谐温柔”与中国的“高效实用”。理解背后的文化逻辑,有助于我们更好地利用这些平台,也能在跨文化交流中找到更合适的语境和方式。

(未完待续,第二部分将从沟通习惯、社交礼仪及未来趋势展开详细分析。)

沟通习惯与文化表达:从用语到礼仪的深层次差异

在上一部分,我们探讨了LINE与微信的起源、设计理念以及背后的文化根基。让我们深入挖掘两者在实际沟通中的差异,尤其是用户行为习惯、礼仪表达以及这些差异背后的文化逻辑。

沟通风格的差异日本人偏向含蓄、委婉的表达方式,强调“以和为贵”,因此在LINE中,用户更喜欢用丰富的表情包(贴纸)和细腻的语气体现情感。比如,日本用户会用“笑脸”或者“感动”贴纸来代替文字中的情感色彩,避免直接表达不满或激烈言辞。这样的交流方式,有助于维护人际关系的和谐与平衡,避免冲突,体现出日本文化中对集体和谐的重视。

相对而言,中国的微信用户,则更偏向直接和高效的沟通。微信里常见的是简洁明了的文字信息、表情符号以及在朋友圈的分享习惯。中国文化中,表达情感更倾向于直白,渴望快速获得回应和关注,这也促成了“动图”“段子”“弹幕”等多样化表达方式的繁荣。中国人在微信聊天中注重的是信息的及时传达和互动的效率,强化“立即响应”的社交习惯。

礼仪与表达方式在日本,礼貌用语细腻而繁琐,表达尊重和谦逊成为日常交往的核心。在LINE中,这一点尤为明显,用户习惯用“お疲れ様です”(辛苦了),“よろしくお願いします”(拜托了)等礼貌用语嵌入对话,搭配表情包,既表达关心也维护关系。

而中国的微信交流更为直接,日常对话中礼貌用语用得较少,更多的是口语化、随意的表达。不过在正式场合或商务交流中,仍会使用“您好”“谢谢”等礼貌用语,但整体风格偏向轻松、实用。

文化价值与沟通意向日本社会强调“和”,更倾向于用细节润色和礼仪来维护关系;中国社会则强调“关系”与“效率”,通过直接表达和多功能平台实现人际网络的快速扩展。这些不同,影响了用户在平台上的行为习惯和心理期待。

未来的趋势随着全球化和文化的交流融合,这两大平台也在不断学习彼此的优点。微信引入更具趣味性的表情包和贴纸,尝试模仿LINE的情感表达;而LINE也在不断增加实用工具,试图满足中国用户对多功能一体化的需求。

总结来看,LINE和微信不仅是沟通的载体,更是各自文化的代表。了解这些差异,有助于我们在跨文化交流中更加敏感,也能更有效地利用不同平台的优势展开沟通。未来,或许我们还会看到更深层次的融合,使得这两种文化在数字时代交相辉映,创造出更丰富、更具包容性的社交生态。